Entretien avec Sarah Garcin

Bonjour Sarah,

[...] Seriez-vous intéressée et disponible pour échanger sur le sujet au travers d’une entrevue ? Celle-ci portera sur votre positionnement en tant que designeuse faisant le choix de créer des outils libres, comme avec l’Atelier des Chercheurs par exemple.

D’avance merci,

Bonjour Emma-Jade,

[...]

Avec plaisir pour échanger avec vous sur ces sujets.

Est-ce que ça vous convient si on fait ça par écrit par mail ?

[...]

Bien à vous,

[...] Je souhaite vous interroger sur vos activités au sein de l’atelier des chercheurs, et en dehors, pour essayer de comprendre votre positionnement sur les outils libre, en tant que designer qui en fabrique et en utilise.

[Je pose ensuite une série de questions, auxquelles Sarah Garcin répond juste ensuite.]

[...]

Voici une première réponse à vos questions.

J’ai répondu spontanément, il y a peut-être des fautes d’orthographe ou des formulations malheureuses (n’hésitez pas à reformuler au besoin).

Je digresse, théorise et ne répond pas forcément directement aux questions. Et je n’évoque pas beaucoup la question du graphisme, car pour moi elle est accessoire, c’est finalement plutôt un outil qu’un sujet en soit. Mais n’hésitez pas à me reposer des questions en rapport avec mes réponses, je me ferai un plaisir de compléter (par exemple je donne très peu d’exemples de projets...). On peut démarrer une sorte de ping-pong.

Bien à vous, Sarah

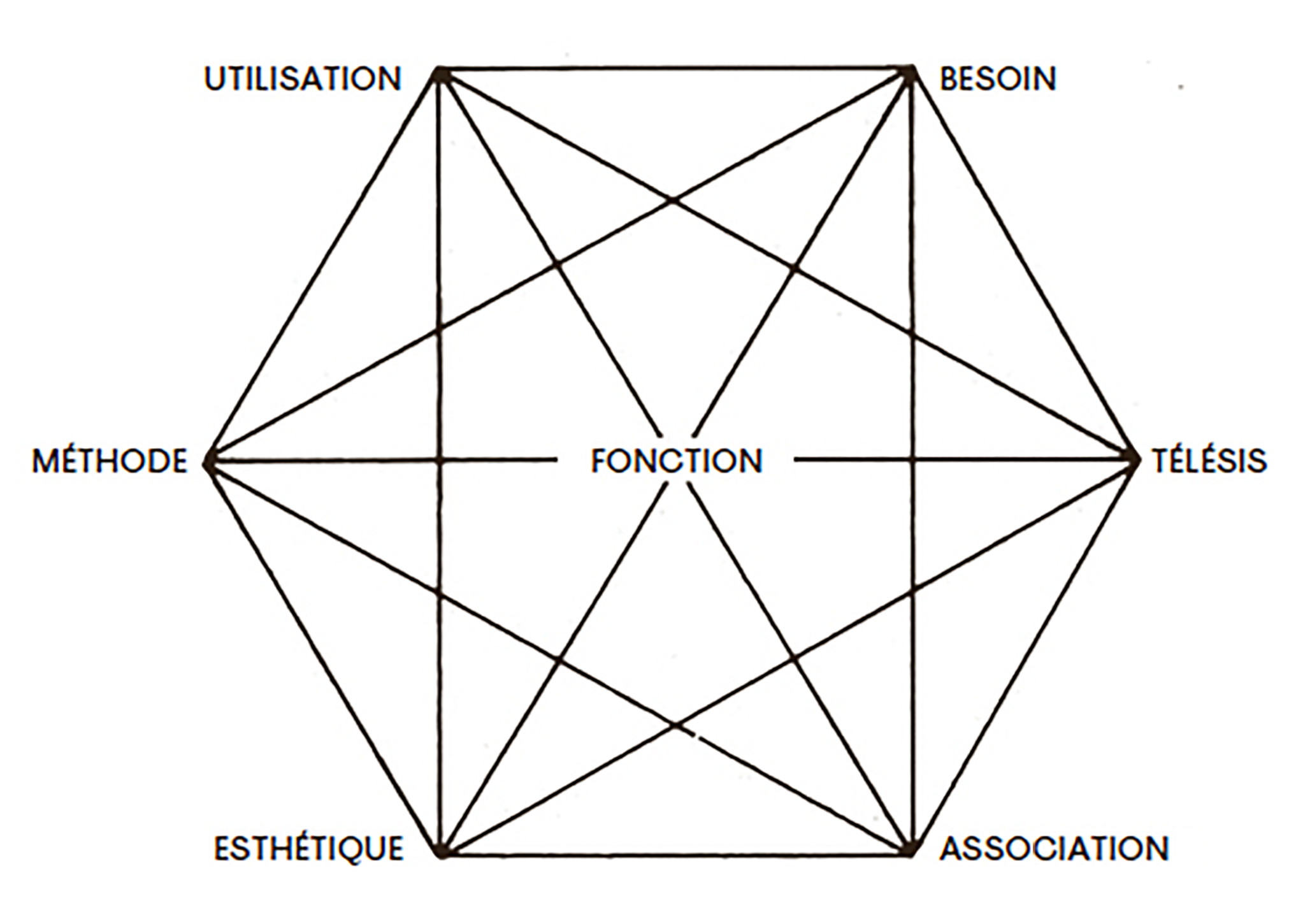

Qu’est-ce qui vous a poussée à la création d’outils libres, et comment transforment-ils et/ou influencent-ils selon vous les manières de travailler ?

J’ai commencé à vouloir créer mes propres outils quand j’étais étudiante en 3e année des Beaux-Arts de Rennes (désormais nommée EESAB Rennes). À l’époque, je n’avais aucune idée de ce que pouvait représenter la culture du libre, je n’avais aucune connaissance dans la pratique du code. Je tentais de bidouiller Illustrator pour créer des semblants de scripts, c’est ainsi que j’ai fait la découverte de Scriptographer et de Jürg Lenhi et par la même occasion, de graphistes qui fabriquent leurs propres outils et qui les mettent à disposition de la communauté. La même année, j’ai appris Processing, le HTML et le CSS. Comme une révélation, le code m’est apparu comme l’outil dont j’avais besoin pour mettre en application ce que je tentais de faire en bidouillant Illustrator.

J’ai ensuite fait un stage dans le collectif g‑u‑i, que j’ai intégré par la suite. C’est à ce moment là que nous avons commencé à nous intéresser à la culture du libre et aux logiciels libres, qui nous paraissaient plus en accord avec nos valeurs et nos manières de travailler. Nous suivions depuis un moment le travail du collectif Open Source Publishing, et leur projet html2 print nous parlait tout particulièrement. En effet, avec g-u-i nous faisions à la fois des sites et des éditions, souvent les deux pour une même projet. Il nous semblait donc tout à fait logique de simplifier le travail et de n’avoir qu’une seule source de gestion du contenu permettant la génération de différents supports (site internet, édition, affiche etc.). Aussi nous intéressions aux dispositifs de documentation en live, dans ce cadre nous avons développé différents programmes et dispositifs. C’est dans ce contexte, que j’ai développé avec un camarade de classe, Victor Lebeau, mon projet de diplôme autour du logiciel libre et de la documentation. Un logiciel de prise de notes collaboratif permettant la mise en forme automatique du contenu et l’export imprimable.

Dans le même temps, quelques mètres plus loin, Louis Eveillard, Pauline Gourlet, Juliette Mancini et Ferdinand Dervieux commençaient le développement d’un logiciel de documentation pour les enfants. Naturellement, nous nous sommes rapprochés et avons partagé nos expériences, ces deux projets possédant des enjeux similaires. C’est ainsi qu’à la suite de mon diplôme j’ai rejoint le labo de recherche Sociable Media à l’ENSADLab, et que j’ai intégré le collectif nommé plus tard L’Atelier des Chercheurs. C’était important pour moi que les outils développés ensemble soit sous licence libre et soit open source. Nous travaillons dans le domaine publique (l’école), il me parait cohérent que les outils utilisés dans le public soit ouverts et emprunt d’une certaine éthique (mais apparemment le ministère de l’éducation n’est pas totalement d’accord avec moi).

Toutes ces années où nous avons travaillé dans les classes au développement de do.doc notamment (depuis maintenant 10 ans), nous avons analysé comment l’introduction d’un nouvel outil dans un environnement de travail pouvait changer les manières de travailler mais aussi d’être ensemble. Pauline Gourlet a d’ailleurs écrit sa thèse là-dessus.

D’abord, avec do.doc, nous avons fait le choix d’un outil hybride à la fois tangible et numérique. Ce qui crée dans une salle de classe un espace particulier de travail. Un espace convivial dans lequel on peut échanger, travailler, manipuler, collaborer. Ça reconfigure totalement la classe et l’organisation des activités.

Ensuite, nous avons pris le parti de développer l’outil in situ, en le testant dans des contextes, en observant et en prenant en compte les retours des utilisateur·ices. Les élèves et les enseignants, peuvent ainsi participer à la conception du logiciel suivant leurs besoins très concrets.

Au sein de votre pratique de designer graphique, qu’est-ce que les outils libres permettent ? Quels sont leurs grands enjeux, d’après vous ?

De faire un pas de côté. J’évoque souvent une scène du film l’An 01. Un film tiré d’une BD de Gébé, dont le point de départ est « On arrête tout, on réfléchit (et c’est pas triste) ». Déjà il y a cette notion de prise de recul. En particulier, il y a cette scène d’une publicité pirate qui passe à la télé. « Et si on faisait un pas de côté », on y voit un homme qui regarde par la fenêtre, qui fait un pas de côté, qui se retrouve face au mur, on lui dit « Qu’est ce que tu fais », il répond « Je regarde dans ma tête ». Se déplacer, changer de point de vue, se mettre dans une situation d’inconfort, choisir ce que l’on regarde, choisir l’outil qui nous convient pour ce que l’on veut faire.

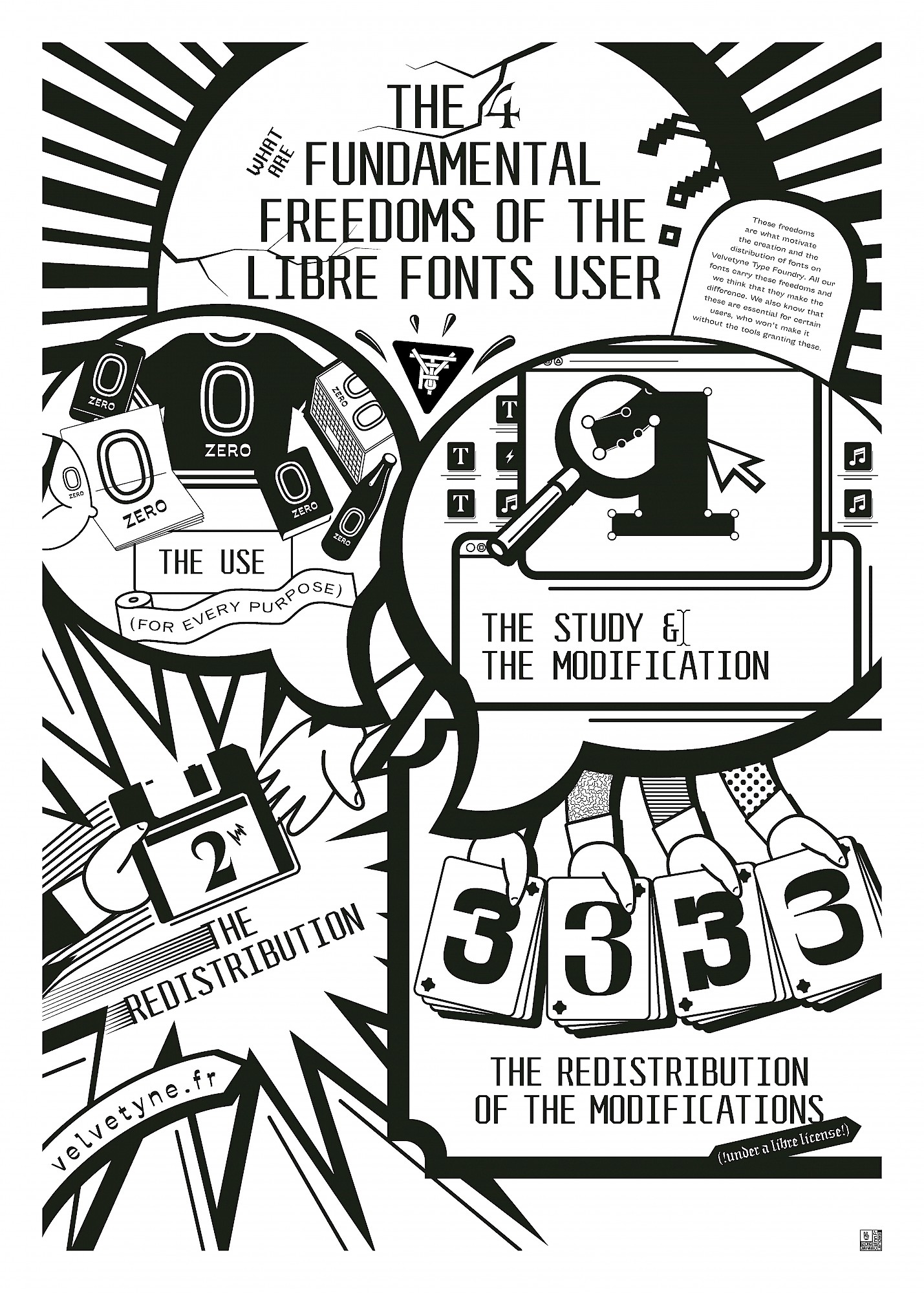

Évidemment il y a une dimension politique, avoir la main sur ses outils, les maîtriser, les contrôler. Ne pas être soumis·e à des décisions de grand groupe, qui impose des normes et des manières de faire, être libre.

Quand on y pense, si on regarde les interfaces des premiers logiciels de PAO, rien n’a changé, les paradigmes sont toujours les mêmes, une « boîte à outils », des calques, des déplacements en drag and drop d’objets flottants dans la page...

Et on se rend compte du pouvoir des concepteurs de logiciels propriétaires quand ils nous tiennent. Quand ils nous tiennent avec un abonnement extrêmement cher qui ne nous permet pas de posséder le logiciel. Quand ils décident d’arrêter le partenariat avec Pantone, que l’accès aux couleurs Pantone devient payant et que les anciens fichiers possédant ce type de couleur sont altérés.

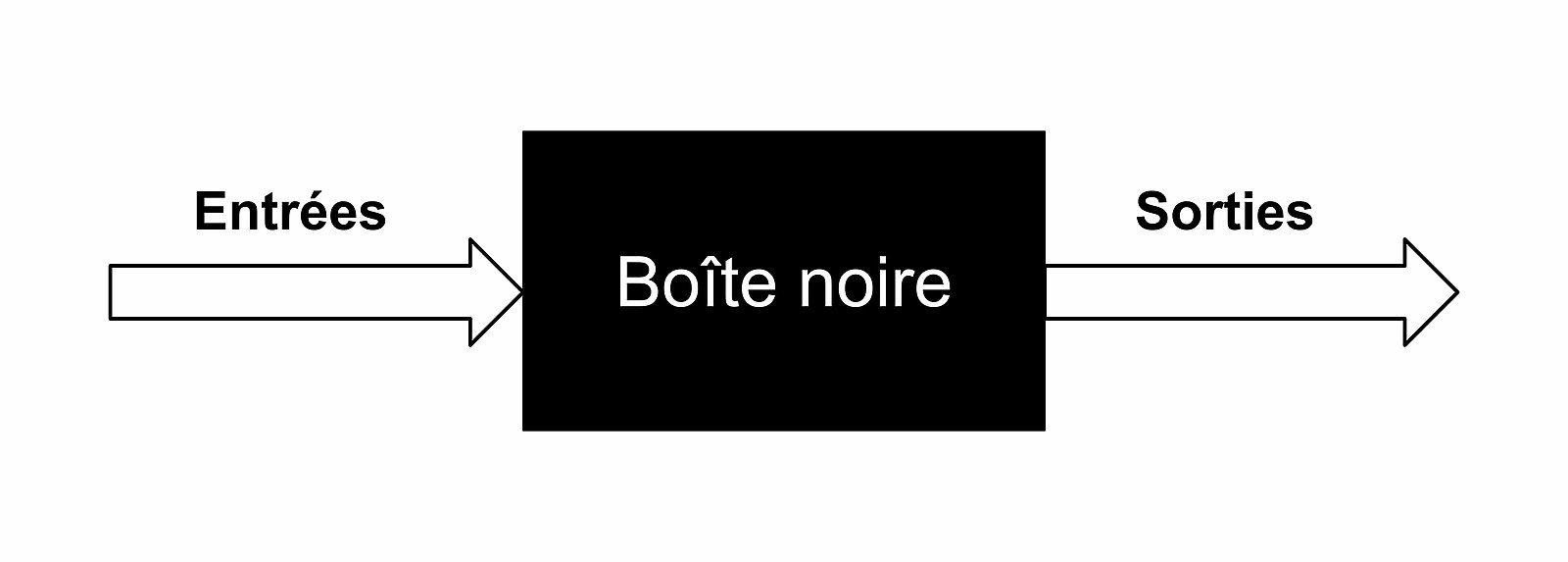

Dans le cadre du mémoire, je cherche à comprendre s’il y a réellement une forme d’aliénation du graphiste par ses outils, qui passe par une « prolétarisation » (dans le sens où les outils propriétaires peuvent nous priver de savoirs et de savoir-faire, tant par leurs fonctionnalités que par l’opacité de leur fonctionnement). Les outils libres défendent une forme de réappropriation, de culture du faire soi-même. Selon vous, est-ce là l’enjeu principal de ces outils ? Permettent-ils vraiment d’empêcher cette prolétarisation et de reprendre possession de ses outils ? Si oui, comment ? Qu’est ce qui pourrait éventuellement leur manquer ?

Peut-être pourrions nous faire un parallèle un peu étrange, logiciel propriétaire/logiciel libre et voiture/vélo. Je ne prends pas cette exemple au hasard, je le prends car c’est un des exemple qu’utilise Ivan Illich dans son livre « La Convivialité » pour faire la différence entre un outil convivial (le vélo) et un outil non convivial (la voiture).

Le vélo (ici je parle bien du vélo mécanique et non pas électrique) est totalement transparent, on voit son mécanisme, on voit bien comment ça fonctionne, c’est assez simple à réparer, ça ne coûte pas très cher, on développe un savoir faire mécanique, on peut le customiser à son goût.

La voiture (et encore plus aujourd’hui) cache un tas de mécanisme complexe et inaccessible, elle coûte cher, est polluante, compliqué à réparer soit même, elle façonne les villes et les infrastructures (d’une manière qui ne me convient pas personnellement), elle est vecteur d’inégalité sociale.

Alors oui elle est rapide, plus rapide que le vélo, elle permet de transporter plus de choses, elle permet d’avoir chaud quand il fait froid et froid quand il fait chaud. En somme elle est confortable.

Il y a un énorme paradoxe à tout ces avantages. Paradoxe développé par Ivan Illich dans son livre « Équité et Énergie » (oui encore lui). Si on prend le même trajet en voiture et en vélo, disons Paris-Brest par exemple, on sait qu’en voiture on mettra environ 6h, alors qu’en vélo on mettra 4 jours. Mais si on regarde le temps que l’on a passé à travailler pour payer la voiture, son assurance, son parking, ses réparations, le temps que l’on a passé à essayer de la garer, à aller prendre de l’essence etc. et qu’on le compare au temps passé à s’occuper de son vélo, finalement on aura mis moins de temps à faire Paris-Brest en vélo qu’en voiture.

« La convivialité est la liberté individuelle réalisée dans la relation de production au sein d’une société dotée d’outils efficaces. Lorsqu’une société [...] refoule la convivialité en deçà d&’un certain niveau, elle devient la proie du manque; car aucune hypertrophie de la productivité ne parviendra jamais à satisfaire les besoins crées et multipliés à l&’envie. » (Au cas ce n’était pas clair, je suis fan d’Ivan Illich).

Finalement, pour moi c’est un peu comme commander sur Amazon vs passer trois heures à aller chercher le livre que je cherche dans une librairie ou une bibliothèque. En ne commandant pas chez Amazon, je perds du temps, du temps à travailler fixée sur ma chaise devant un ordinateur. Qu’est-ce que j’y gagne ? Je gagne une marche en ville, je découvrirai peut-être une nouvelle librairie, j’aurais peut-être une discussion intéressante avec le·a libraire, j’y découvrirai un livre essentiel à ma recherche, je rentrerai joyeuse de cette sortie. Je serai d’autant plus joyeuse que je n’aurais pas contribué à faire fonctionner une société avec laquelle je ne suis absolument pas d’accord. Pas d’accord avec le principe même, pas d’accord avec les conditions de travail, pas d’accord avec les ambitions de la personne qui la dirige, pas d’accord avec les valeurs des différents services proposés par l’entreprise...

[...] Avant tout, un grand merci pour votre réponse que j’ai trouvé particulièrement intéressante. Cette fois encore, sentez-vous libre de répondre lorsque vous le pouvez. Ce premier échange m’aide déjà beaucoup.

Je m’identifie beaucoup à votre approche du code, j’ai moi-même commencé à l’apprivoiser sans avoir connaissance du libre, justement parce qu’il me permettait de faire les choses autrement et sans être limitée par le manque de certaines fonctionnalités dans d’autres logiciels. Le rapport temps-productivité-plaisir, lui aussi, me pose question. Je trouve que l’image de la librairie permet de poser des mots ce sentiment étrange de devoir travailler vite, juste pour avoir plus de temps disponible pour continuer à travailler ensuite.

L’un des reproches que j’entends souvent à propos des logiciels libres – de la part de celleux qui ne les utilisent pas – c’est le manque de professionnalisme de ceux-ci. Parce qu’ils sont « moins performants » que les outils propriétaires, ils ne vaudraient pas le coup d’être utilisés, sauf pour des productions très expérimentales, et seraient un frein à la collaboration en milieu professionnel.

Pourtant, il me semble que les outils libres (de développement, mais aussi les logiciels qui proposent des fichiers de travail en formats non-propriétaires tous simplement) permettent au contraire de trouver des moyens de collaborer. D’une certaine façon, « faire un pas de côté » ne se limite pas à notre pratique personnelle de designer, c’est peut-être aussi se mettre à contre-courant des attentes de l’industrie ? J’aurais aimé savoir comment est-ce que cela peut se passer dans le cas où vous proposez des projets de design graphique en réponse à une commande. Le choix des outils libres conditionne-t-il l’environnement de travail (les relations et collaborations, le rapport au temps, les échanges... plus que l’environnement physique) dans lequel vous produisez ? Sont-ils parfois un frein aux ambitions esthétiques ?

S’il y a des projets spécifiques qui peuvent-être des éléments de réponse, ou des situations de travail que vous aimeriez évoquer, ce serait avec plaisir.

Merci encore et bien à vous,

[...] Je m’excuse encore pour les délais de réponse. Je suis sous l’eau !

Pour moi, ça ne se limite effectivement pas à notre pratique du design. L’utilisation d’outils libres (mais aussi leur développement et leur partage) c’est une partie d’un mode vie. Une porosité entre le professionnel et le personnel. Ça va avec une certaine éthique. C’est une démarche militante. Évidemment que ça conditionne nos environnements de travail. D’abord parce que si je veux être cohérente (et c’est mon avis personnel), je ne peux pas utiliser des outils libres dans une pratique expérimentale personnelle et à côté aller faire des power points chez l’Oréal. Ou ça serait totalement absurde d’utiliser des outils libres pour designer les plaquettes d’Air France. Alors on choisit ses commandes, des projets qui correspondent à notre éthique, on choisit aussi les gens avec qui on travaille. Je me verrai mal travailler avec ou pour quelqu’un qui est raciste ou sexiste.

Pour ce qui est du rapport au temps, c’est une vraie question. Il y a effectivement cette critique qui revient souvent sur la performance des outils libres. Ça prend plus de temps. J’en suis pas sûr. Je crois juste qu’on est plus rapide à certains endroits et plus lents à d’autres. Mais si on pense en terme de productivité et de temps alors il me semble qu’on re-rentre dans la logique capitaliste (désolé d’utiliser les grands mots fourre-tout) qu’on essaye d’éviter en faisant un pas de côté. On est toujours dans cette tension, on est entouré par cette société productivisme régit par la croissante et le progrès, c’est impossible d’en sortir. Utiliser des outils libres, c’est un micro pas à côté de cette société et c’est assez réjouissant et encourageant tout de même.

Sur la question de l’esthétique, je crois qu’il n’y a pas de limite esthétique. Je n’ai pas d’exemples de choses que je n’ai pas réussi à faire avec des outils libres. C’est plutôt le contraire, ça ouvre vers de nouvelles formes. J’ai une anecdote à ce sujet. J’ai fait travaillé des étudiant·es de 2e année com avec un petit programme en ligne que j’ai développé et qui permet de faire de la mise en page d’affiche avec du CSS et une interface WYSIWYG. Ça change totalement des paradigmes d’Adobe, il n’y a pas de drag and drop. Alors les éléments se superposent régulièrement. Un autre enseignant leur a demandé de réaliser des affiches sur Indesign. Une des étudiantes a présenté son affiche tout en superposition en mentionnant que l’idée lui était venu en bidouillant mon programme. J’ai trouvé ça génial !

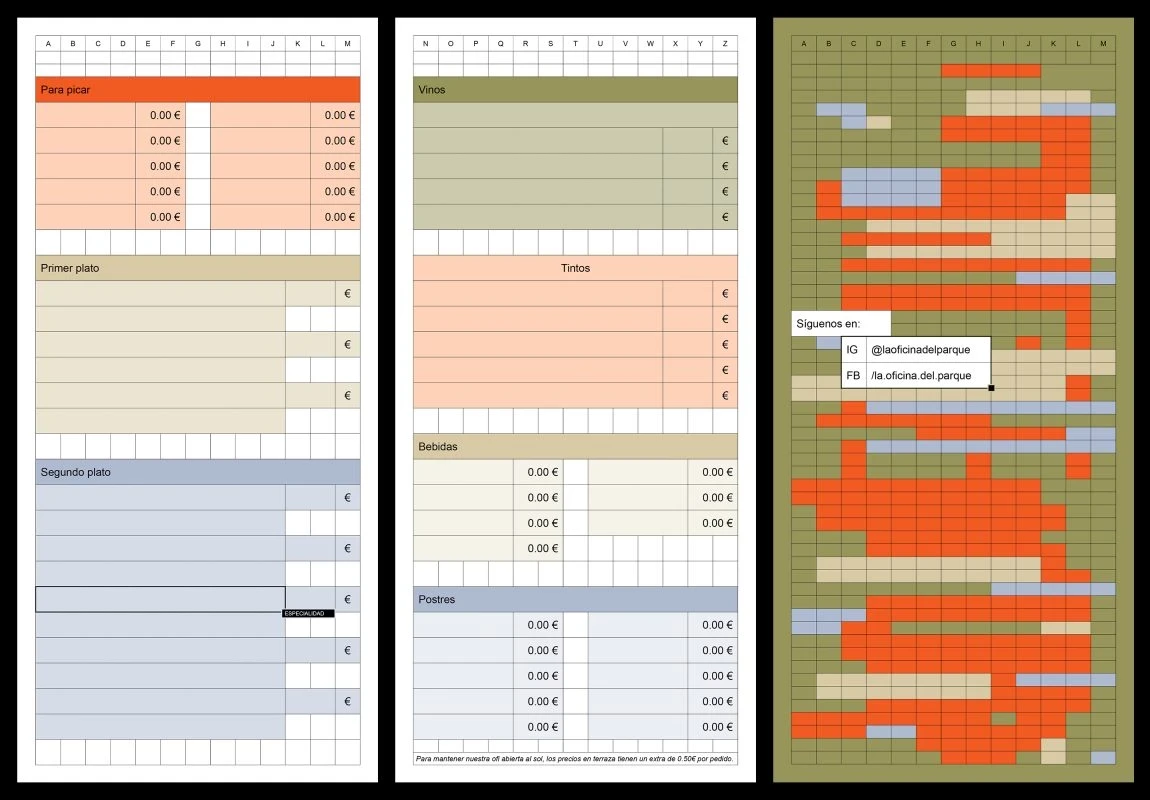

Je peux finir ce mail assez théorique par la description de deux projets de commande (avec les mêmes commanditaires). En 2020, j’ai commencé à travailler pour le programme Forcast du media lab de Sciences Po pour la réalisation d’une édition (plus particulièrement avec Clémence Seurat, Robin de Mourat et Thomas Tari). Ça les intéressait d’expérimenter un processus éditorial non conventionnel et de travailler en web2print. On a d’abord travaillé avec Goji, un logiciel libre développé par Robin de Mourat, un des chercheur du projet. Goji devait permettre de gérer les contenus de l’édition et permettait de faire un export html. Il s’est avéré qu’à terme, nous abandonné Goji qui comportait trop de bugs et qui nécessitait pas mal de nouvelles fonctionnalités pour être utilisable. C’était un processus long et compliqué. Nous avons travaillé les contenus directement dans le HTML et la mise en page se faisait avec Paged.js et CSS. Ce qui a impliqué un gros travail pour moi d’intégration des contenus, de correction etc. En travaillant ainsi, on s’est dit que c’était idiot de ne pas exploiter le fait que le web permet la dissociation des contenus et de la mise en page (ce qui n’est pas du tout le cas dans Indesign). Finalement, on a terminé le livre tout en HTML à coup de nuits blanches d’intégration de correction et de micro-typo (le vrai problème qui prend du temps et qui est difficile à gérer c’est la micro typo en web2 print, c’est là ou le WYSIWYG est important). Le livre est sorti en version imprimée et en version web. On a trouvé des solutions avec l’imprimeur pour avoir des fichiers avec lesquels ils pouvait travailler et on a adapté le HTML pour en faire une version en ligne (le deal c’était que les contenus du livre étaient entièrement accessibles et en Creative Commons un an après la sortie papier du livre). C’était simple de faire ce passage du pdf imprimable au site web navigable. Si on en revient à la question du temps, on a gagné un temps fou à ce moment là (et aussi une cohérence graphique puisqu’on a quasiment utilisé le même CSS). Pour voir ce que tout ça donne, c’est ici.

https://controverses.org/mode-demploi/

Fin 2022, Clémence, Robin et Thomas avait un nouveau projet d’édition, du même type. Une édition de recherche sur une friche et une enquête citoyenne participative. Iels m’ont sollicité de nouveau pour le design en web2print de celle-ci (le sujet parait cohérent avec le fait d’utiliser des outils libre). Fort de la première expérience et toujours désireux·ses de réfléchir au processus éditorial, nous avons tenté autre chose. J’ai mis en place un CMS, permettant de gérer les contenus de l’édition en ligne. J’ai réalisé un template avec un CSS. Une fois les contenus de l’édition écrits, nous les avons tous les quatre intégrés à la plateforme. C’était intéressant, car mes trois collaborateur·ices / commanditaires se rendaient compte de certaines chose qui ne fonctionnaient pas dans leurs textes pendant l’intégration et i·els voyaient leurs textes se mettre en page quasi en même temps qu’i·els l’intégraient. On a pu comme ça durant toute la durée de la fin de l’écriture, des corrections et de la mise en page travailler en collaboration. L’édition était toujours en ligne, chacun·e pouvait y accéder quand i·els voulaient. Plus de centaines de mails pour dire « j’ai oublié une phrase ici... » « il manque des guillemets là... » etc. On peaufiné le design en intégrant les contenus et les corrections. J’ai passé beaucoup de temps avec la micro-typo, mais ça je le savais d’avance. L’édition vient juste d’être imprimée, on attend de les recevoir ! Et bientôt une adaptation web.

J’espère que cet email ne part pas trop dans tous les sens, qu’il reste compréhensible et qu’il répond à vos questionnements. [...]

Bien à vous, Sarah